芽仔导读

YaZai Digest

TRIZ是由阿奇舒勒创立的系统化创新方法,核心在于通过解决矛盾而非妥协,追求零成本、零缺陷的理想解。

它基于全球专利分析,揭示95%技术问题已有跨行业解决方案,技术进化可预测。

TRIZ广泛应用于制造业、AI等领域,如格力、美的、三星等企业用它突破技术瓶颈、优化专利布局。

然而,TRIZ面临转化门槛高、应用复杂等落地难题。

智慧芽结合AI和全球专利数据,开发“找方案-TRIZ”Agent,通过四步流程——理清问题、定位根源、生成灵感、细化方案——将理论转化为可执行路径,助力研发团队系统化创新,从偶然突破走向必然成功。

一、TRIZ是什么?从“偶然灵感”到“必然创新”

1. TRIZ基本概念

TRIZ(发明问题解决理论)是由前苏联发明家根里奇·阿奇舒勒于1946年创立的系统化创新方法论。通过对全球数百万份专利的分析,他发现了惊人规律:

95%技术问题的解决方案已存在于其他行业或领域;

技术系统的进化遵循可预测的规律,因此创新可通过科学方法复现。

总结来说,TRIZ的核心思想是解决矛盾而非妥协,追求“最终理想解”(IFR),即系统在零成本、零缺陷下实现全功能。

2. TRIZ发展历程与应用演进

1946-1980s:在苏联军工与航天领域广泛应用,例如解决卫星姿态控制、材料耐极端环境等问题。

1990s至今:推广至全球,率先被华为、三星、美的、格力等企业纳入研发体系。现在,华为、比亚迪等企业已建立自己的TRIZ学院;格力用TRIZ攻克“高速磁悬浮散热”的行业难题;美的用TRIZ成功研制出体积与成本降幅均超35%的“极致换热器”;三星也通过TRIZ在1年内创造了52项专利和15亿美元收益。

二、TRIZ核心原理

TRIZ不是什么高深莫测的理论,而是解决问题的“标准答案库”,能够将抽象问题转化为具体方案:

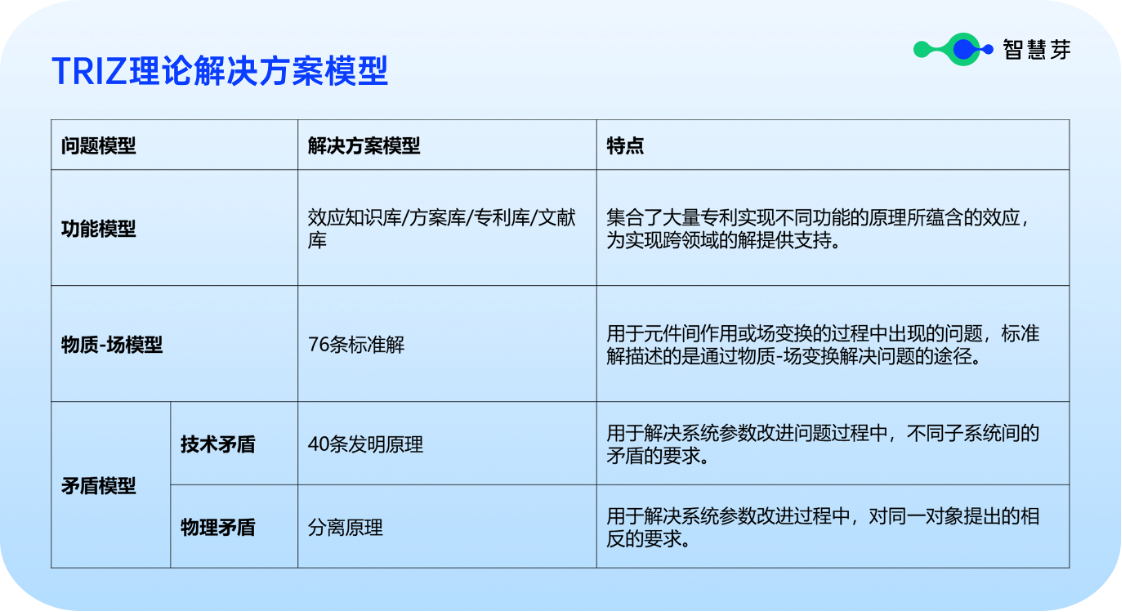

1. TRIZ理论解决方案模型

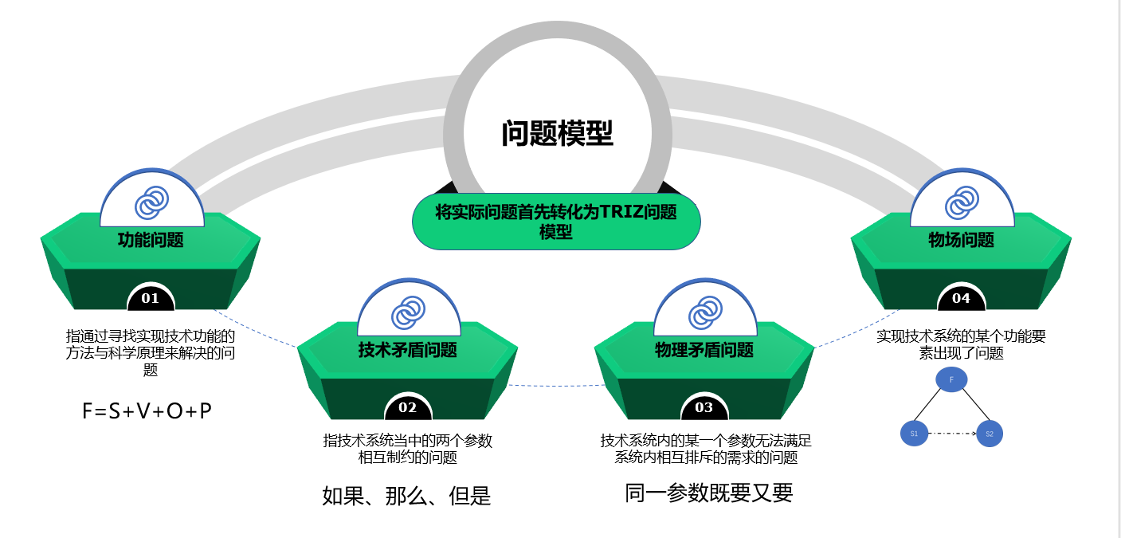

2. TRIZ理论问题模型

三、TRIZ典型应用场景:从制造业到AI驱动的创新

1. 复杂技术瓶颈突破

格力电器:针对高速磁悬浮变频系统散热难题,运用TRIZ因果链分析定位“散热效率不足”根因,通过“热管均温原理”设计新型散热结构,项目获2020年中国创新方法大赛一等奖。

美的集团:在干衣机换热器研发中,通过TRIZ流分析与裁剪方法,实现体积与成本双降35%,能效提升30%。

2. 专利布局与规避设计

3. 产品创新与迭代

折叠屏设计:结合“曲面化原理”与“动态性法则”,平衡显示面积与设备便携性。

新能源汽车电池:应用“复合材料原理”解决能量密度与安全性的矛盾。

四、TRIZ的“落地”困局

尽管TRIZ威力巨大,却面临三大难题:

转化门槛高:具体问题难以匹配TRIZ标准模型;

应用复杂度高:工具繁多,需深厚经验才能灵活运用;

落地路径模糊:创新概念难以细化为可行方案。

结果就是,TRIZ成了“听起来很理想”的理论,研发人员继续在低效试错中消耗时间与机会。

五、破局之道:当TRIZ遇见AI

3 三大核心优势:TRIZ方法论+全球专利数据+AI工作站

智慧芽依托自身在全球专利数据资源的领先优势,并深入理解研发一线的痛点,打造了业界独有的“TRIZ + 全球专利数据库 + AI工作站”三位一体模式,将复杂的TRIZ理论变成了随时可用的AI助手——“找方案-TRIZ"Agent。

这标志着AI赋能研发创新,从过去仅能提供灵感的1.0时代,正式迈入陪伴方案落地的2.0时代,系统性破解“有灵感,难落地”的研发困局。

4 端到端陪伴:从生成灵感到方案落地

这个助手不像ChatGPT等通用大模型那样,只天马行空地狂给“点子”,而是像资深TRIZ教练,陪你走完从问题到方案的全过程,让技术创新真正从“灵感”走向“落地”。

5 四个步骤:走通研发创新的「最后一公里」

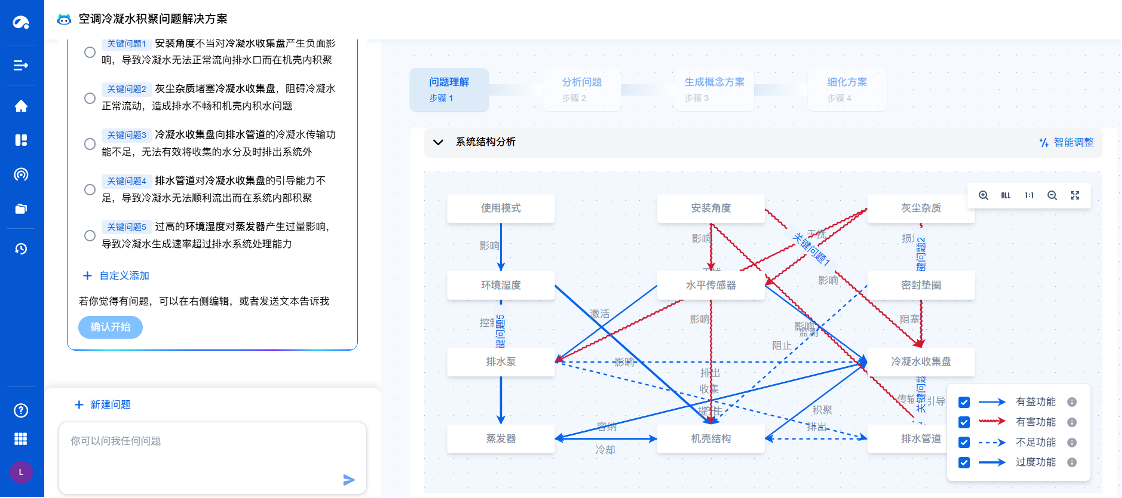

第一步,把问题“理清楚”

许多技术创新失败并非源于解决方案不对,而是问题定义偏差。“找方案-TRIZ”通过AI智能引导与功能分析工具,帮助研发人员精准描绘问题全貌,将模糊的需求转化为清晰、可被定义的技术问题。

第二步,找到问题“病根”

AI会用TRIZ的因果链分析,像“手术刀”一样,精准解剖技术系统,层层深挖,真正从根源上解决问题。

第三步,给你“靠谱的灵感方向”

找到病根后,AI会基于TRIZ四大问题模型,生成多个有方法论支撑的创新方向,帮助研发人员跳出思维定式,找到真正可行的破局思路。

第四步,把灵感变成“可执行的方案”

这是将想法照进现实的关键一步。基于智慧芽领先的AI技术和全球专利、文献等数据,为每一个初步创意智能补充方案细节、原理、实施详情等内容,让研发团队能清晰评估可行性、成本与风险,形成可执行的落地路径。

结语

如果你是一线工程师:这个Agent就是7x24小时在线的TRIZ专家,随时帮你打破“卡壳”困境,帮你把宝贵时间用在创造性工作上。

如果你是研发负责人:这个Agent就是为整个团队配备的创新教练,系统提升团队创新能力,大幅降低试错成本。

TRIZ揭示了技术创新的“密码”,而智慧芽Eureka通过AI让其成为每个研发团队的“标准能力”。从破解矛盾到预见趋势,系统化创新正推动产业从“偶然突破”走向“必然成功”。

AI时代,创新不应该依赖个人灵感,而应该成为每个研发团队的标准能力。

FAQ

5 个常见问题

Q

TRIZ理论的核心思想是什么?

A

TRIZ理论的核心思想是解决矛盾而非妥协,并追求“最终理想解”。该理论认为,技术系统的进化遵循可预测的规律,因此创新可以通过科学方法复现,而非依赖偶然的灵感。其方法论强调,当面临技术矛盾时,不应寻求折中方案,而应利用系统化的工具找到能够彻底解决问题的创新方案,理想情况下,系统应在零成本、零缺陷下实现其全部功能。

Q

TRIZ方法论在哪些行业有成功的应用案例?

A

TRIZ方法论已在多个行业成功应用,尤其在解决复杂技术瓶颈方面。例如,在制造业,格力电器运用TRIZ的因果链分析解决了高速磁悬浮变频系统的散热难题;美的集团通过TRIZ的流分析与裁剪方法,显著降低了干衣机换热器的体积与成本。在消费电子领域,相关企业也利用TRIZ进行专利布局和产品结构优化,实现了技术突破并获得了行业认可。

Q

企业在应用TRIZ时通常面临哪些挑战?

A

企业在应用TRIZ时主要面临三大挑战:首先是转化门槛高,具体的技术问题往往难以直接匹配到TRIZ的标准问题模型;其次是应用复杂度高,TRIZ工具繁多,需要深厚的经验和专业知识才能灵活运用;最后是落地路径模糊,即使产生了创新概念,也常常缺乏将其细化为具体、可行技术方案的清晰路径,导致理论难以转化为实际成果。

Q

智慧芽如何结合AI技术来降低TRIZ的应用门槛?

A

智慧芽通过整合TRIZ方法论、全球专利数据资源和AI技术,打造了独特的解决方案。该方案能将复杂的TRIZ理论转化为一个智能助手,引导用户完成从问题定义到方案落地的全过程。它通过AI智能引导进行功能分析和因果链分析,精准定位问题根源,然后基于TRIZ问题模型生成有方法论支撑的创新方向,并利用全球数据资源为初步创意补充实施细节,最终形成可执行的方案,系统性破解“有灵感,难落地”的困局。

Q

TRIZ对于企业的专利布局有什么帮助?

A

TRIZ通过其系统化的矛盾解决工具,能帮助企业识别技术系统中的核心矛盾并找到创新解决方案,这些方案往往是进行专利布局的高价值切入点。例如,利用TRIZ矛盾矩阵可以优化现有技术方案,绕开竞争对手的专利壁垒,并生成一系列具有自主知识产权的新专利,从而构建起强大的专利护城河,提升企业的市场竞争力。